第一次世界大戦中のベルギーの葉書

ベルギーの葉書

フランスに興味のある人は、「ベルギーは違う国だから関係ない」と思われるかもしれない。しかし、ひとたび戦争が起こると、それまで固定されていた政治的な「国境」という概念が一挙に無効になり、代わって軍と軍が対峙する線のみが国と国の境目となる。第一次世界大戦では、多くのフランス兵が(そしてイギリス兵も)ベルギーに赴き、ドイツ軍と戦った。

本来、ドイツとフランスはアルザス・ロレーヌ地方で国境を接していたが、特にアルザスは山岳地帯だったため、ドイツがフランスに攻め入る場合は土地の平坦なベルギーを通過するのが近道だった。

1914年8月2日、ドイツが中立国だったベルギーに対して一方的に自由通過を要求する最後通牒を送りつけると、小国ベルギーはドイツの要求をのむかと思われたが、国王アルベール1世(在位1909-1934年)は「ベルギーは国だ。道ではない!」と述べて反対の意思を表明し(松尾, p.92)、みずから陣頭に立って果敢にドイツに抗戦した。

しかし、多勢に無勢で、まもなくベルギーはほぼ全域がドイツの占領下となる。

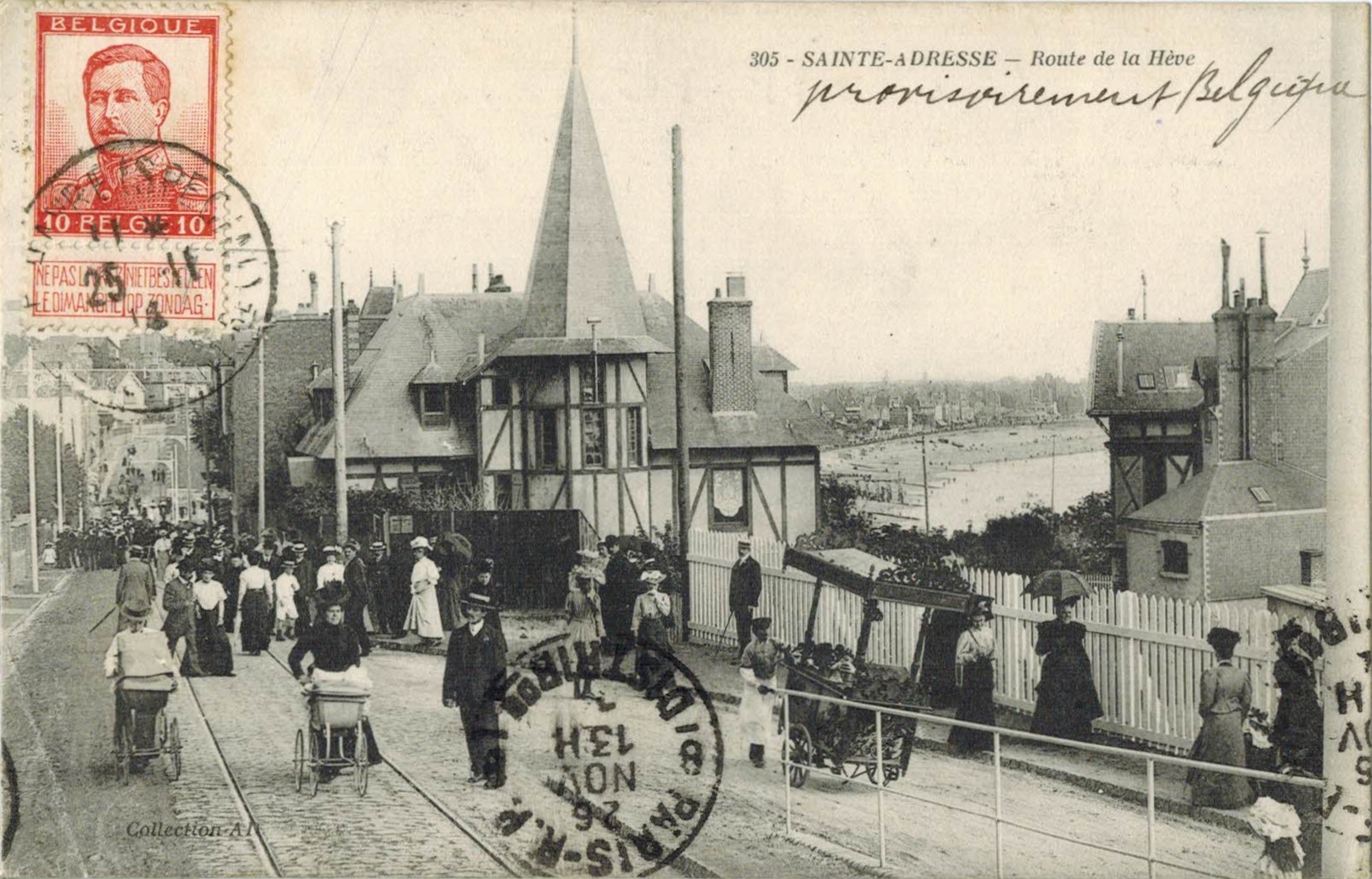

ベルギー政府の避難先サン=タドレスからの葉書

ドイツ軍の侵攻を受け、国王アルベール1世をトップとするベルギー軍は、ベルギーの中でも最もフランス寄りに位置する狭い地域(イゼール川の西側)に退却し、フランス軍とイギリス軍の応援を得て、大戦終結までこの一角を守り抜いた。

ベルギー軍とは別に、ベルギー政府は、1914年10月13日、船でフランス北部セーヌ=アンフェリウール県(現セーヌ=マリティーム県)ル・アーヴル Le Havre 近くの海岸サン=タドレス Sainte-Adresse に逃れた。サン=タドレスは避暑地だったため、豪華なホテルが存在し、政府の要人が大勢で移るのに適していたからである。さらに、海の向こうはイギリスという立地上の利点もあった。

サン=タドレスに移ったベルギー政府は、ベルギーの切手を使用し続け、サン=タドレスで差し出された郵便物には「ル・アーヴル(特別)」 LE HAVRE (SPECIAL) という消印が捺された。

そこで、この消印の捺された葉書を二枚取り上げておきたい。いずれも、文面はそれほど興味を惹くものではないので省略する。

一枚目は、サン=タドレスの風景を写した絵葉書で、サン=タドレスからパリに差し出されたもの。切手は国王アルベール1世の肖像。

右上の写真説明には「サン=タドレス - エーヴ通り」と印刷されており、その下に差出人が万年筆で「暫定ベルギー」と書き込んでいる。

切手に捺された差出局の消印は「セーヌ=アンフェリウール県 ル・アーヴル(特別)」で14年11月25日の消印。

逆向きに捺されている印は「パリ主要受入局 配達」で14年11月26日。

- 切手の下にはフランス語とオランダ語で「日曜配達不要」(NE PAS LIVRER LE DIMANCHE ; NIET BESTELLEN OP ZONDAG) と書かれたタブがついている。このタブをつけておくと「(それほど急ぎではないので)日曜は配達するには及びません(翌月曜の配達でかまいません)」という意志表示になり、このタブを剥がした上で切手だけを貼れば「日曜でも配達してください」という意志表示になった。これは、日曜でも配達業務をおこなっていた郵便配達人の負担を減らすために、ベルギーの郵便局が考案した仕組みらしい。

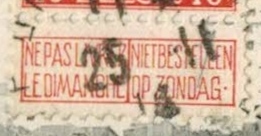

もう一枚、1915年の元旦に出された年賀状を載せておく。

左下の写真説明は「サン=タドレス - ホテル」と書かれ、左上の写真説明には「サン=タドレスにおけるベルギー政府の官邸」と書かれている。

ホテルの上にひるがえっている国旗は、白黒なのでフランスの国旗と見分けがつかないが、本当にこの写真がベルギー政府の移転後に撮影されたとするなら、ベルギーの国旗のはずである。

切手に捺された消印はやはり「セーヌ=アンフェリウール県 ル・アーヴル(特別)」。20サンチームの切手が貼られているが、葉書の郵便料金は10サンチームでよかったので、差出人は必要以上の額の切手を貼ったことになる。

1915年8月5日-「ラ・ブラバンソンヌ」

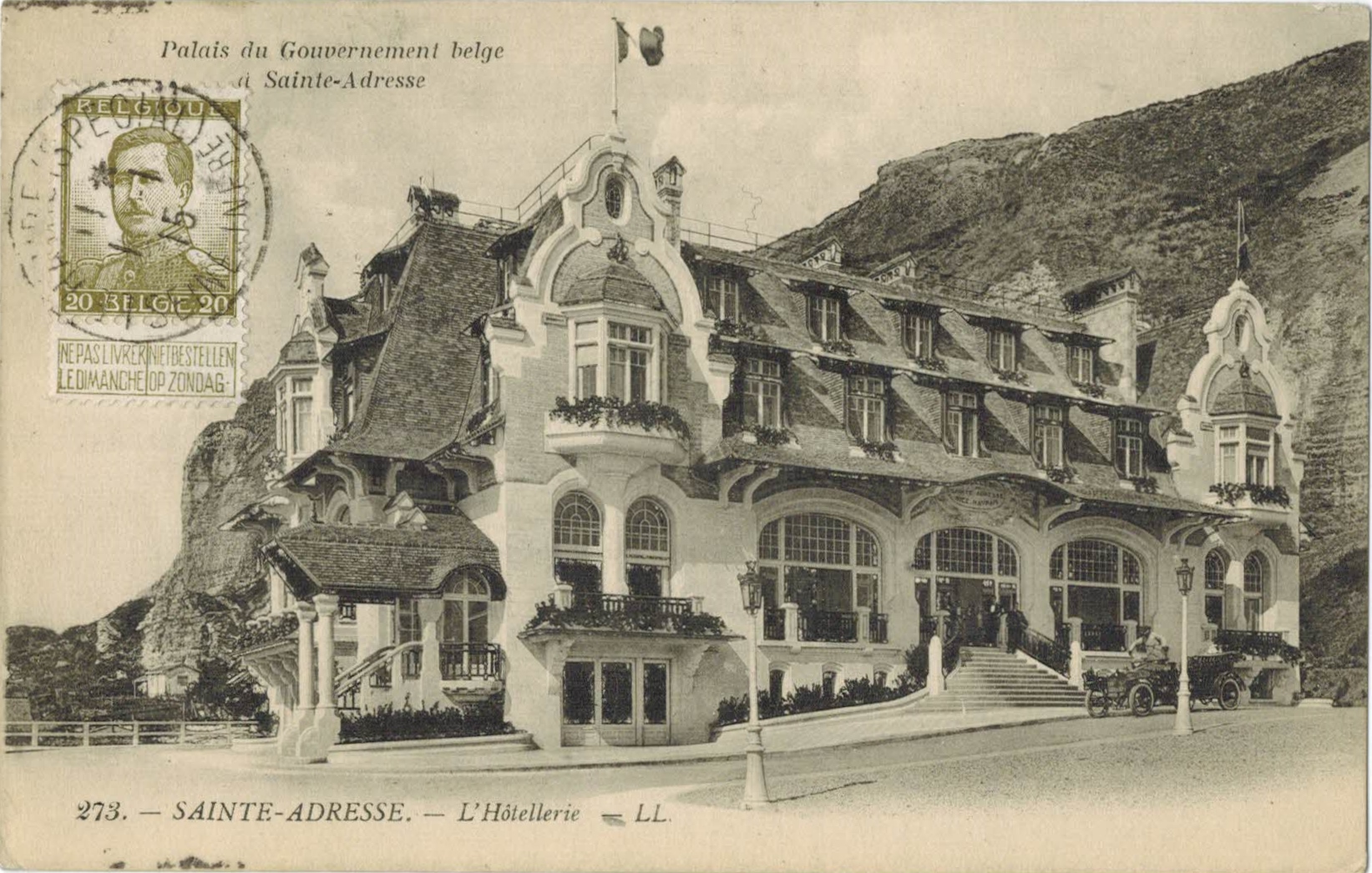

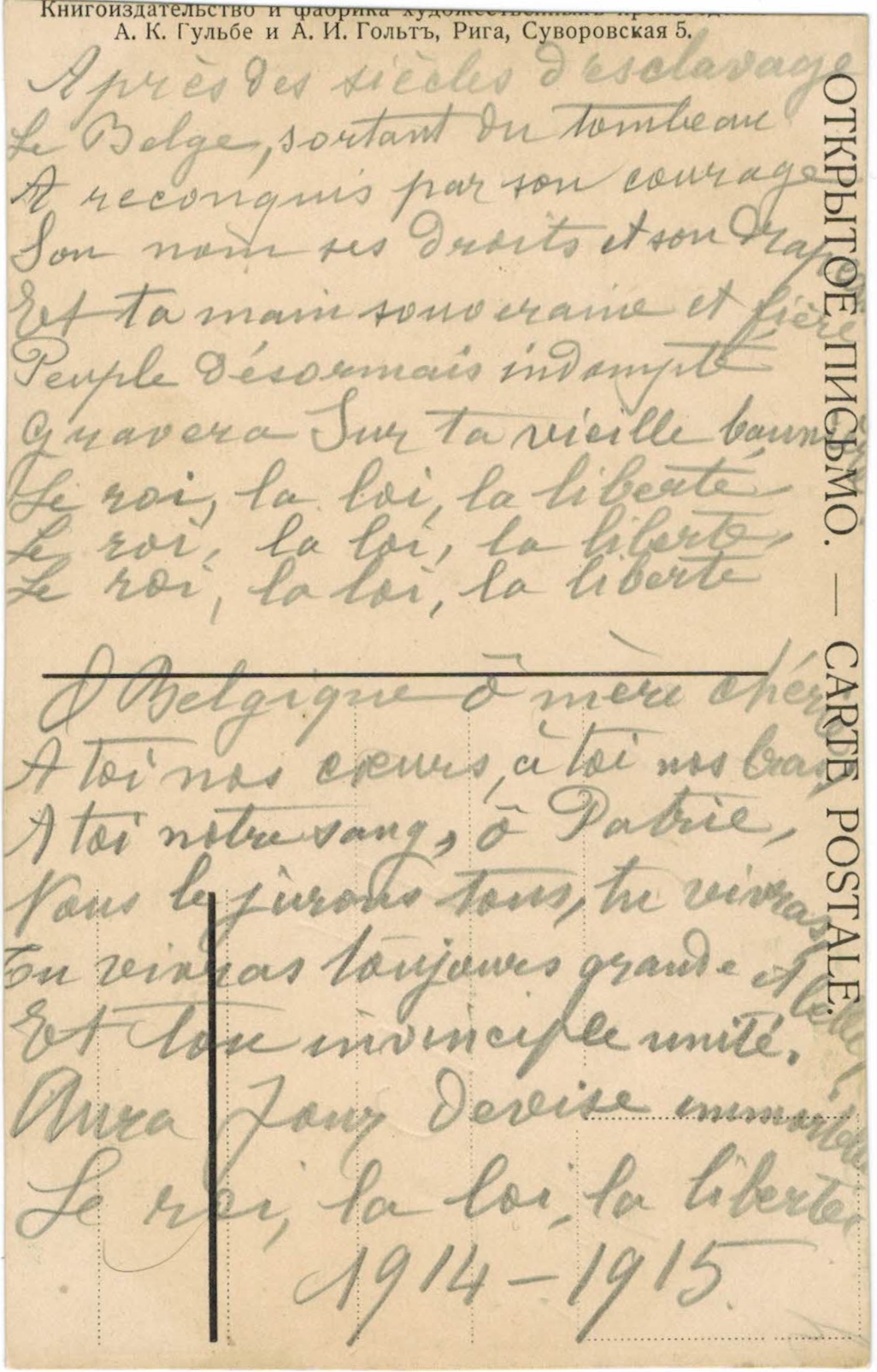

次の葉書は、ドイツ占領下のベルギーに住んでいた一般市民が書いたものと思われる。

表面に描かれているのはベルギー国王アルベール1世の肖像で、裏面には鉛筆でベルギー国歌「ラ・ブラバンソンヌ」が書き込まれている。

ドイツ占領下のベルギーでは、基本的には従来のベルギーの切手は使用できず、ドイツの切手が使用された(次の葉書を参照)。しかし、この葉書に貼られているのは、ベルギーの紋章が描かれた大戦前(ドイツ占領前)の 5サンチーム普通切手である。ドイツ占領下で仮にこれを投函したとしても、切手として通用しなかったはずである。実際、この葉書には宛名も書かれていない。誰かに宛てたわけではなく、自分用に記念のために郵便局で消印を捺してもらったものと思われる。

国歌の他に自分の言葉は書かれていないが、ベルギー国王の肖像が描かれた絵葉書に、ドイツではなくベルギーの切手を貼り、他国の支配は受けないことを高らかに謳ったベルギー国歌の歌詞を力強く書き込んだ... それだけでドイツ占領下のベルギー人の思いがひしひしと伝わってくる。

さらにいえば、通用しないはずのベルギーの切手に(おそらく快く)消印を捺した郵便局員の共感までもが伝わってくる気がする。

〔鉛筆での書き込み〕

何世紀にもわたる隷属ののち

ベルギー人は墓場から抜け出し

勇気によって取り戻したのだ、

その名を、その権利を、その旗を。

そしてそなたの至高の誇り高き手は

今や屈することのない民族よ、

そなたの古くからの幟(のぼり)にこう刻むのだ、

「王、法、自由!」

「王、法、自由!」

「王、法、自由!」

おおベルギーよ、おお、いとしい母よ、

そなたに我らが心、我らが腕、

我らが血を捧げよう おお祖国よ!

我らは皆断言する、そなたは生きるのだ!

いつまでも偉大に美しく生きるのだ

そしてそなたの不屈の一体性は

この言葉を不死身のモットーとするのだ、

王、法、自由!

1914~1915年(*1)

(*1)消印には8月5日の字が読み取れ、裏面には「1914-1915」と書き込まれているので、1915年8月5日のものと判断される。消印の局名はベルギーの Oordegem らしい。葉書の縁が僅かに切り取られているが、この葉書の以前の持ち主の話によると、これはアルバムに収めるためではないかとのこと。肖像の下にはロシア語で「ベルギー国王アルベール陛下」と書かれ、宛名面にもロシア語が書かれているのは、親戚にロシア人でもいて、同じ連合国側に立つロシアからこの葉書を入手したのだろうか。

ここに書かれている国歌の字句は、現在よく歌われるものとは僅かに異なっている(ベルギー国歌「ラ・ブラバンソンヌ」のページを参照)。

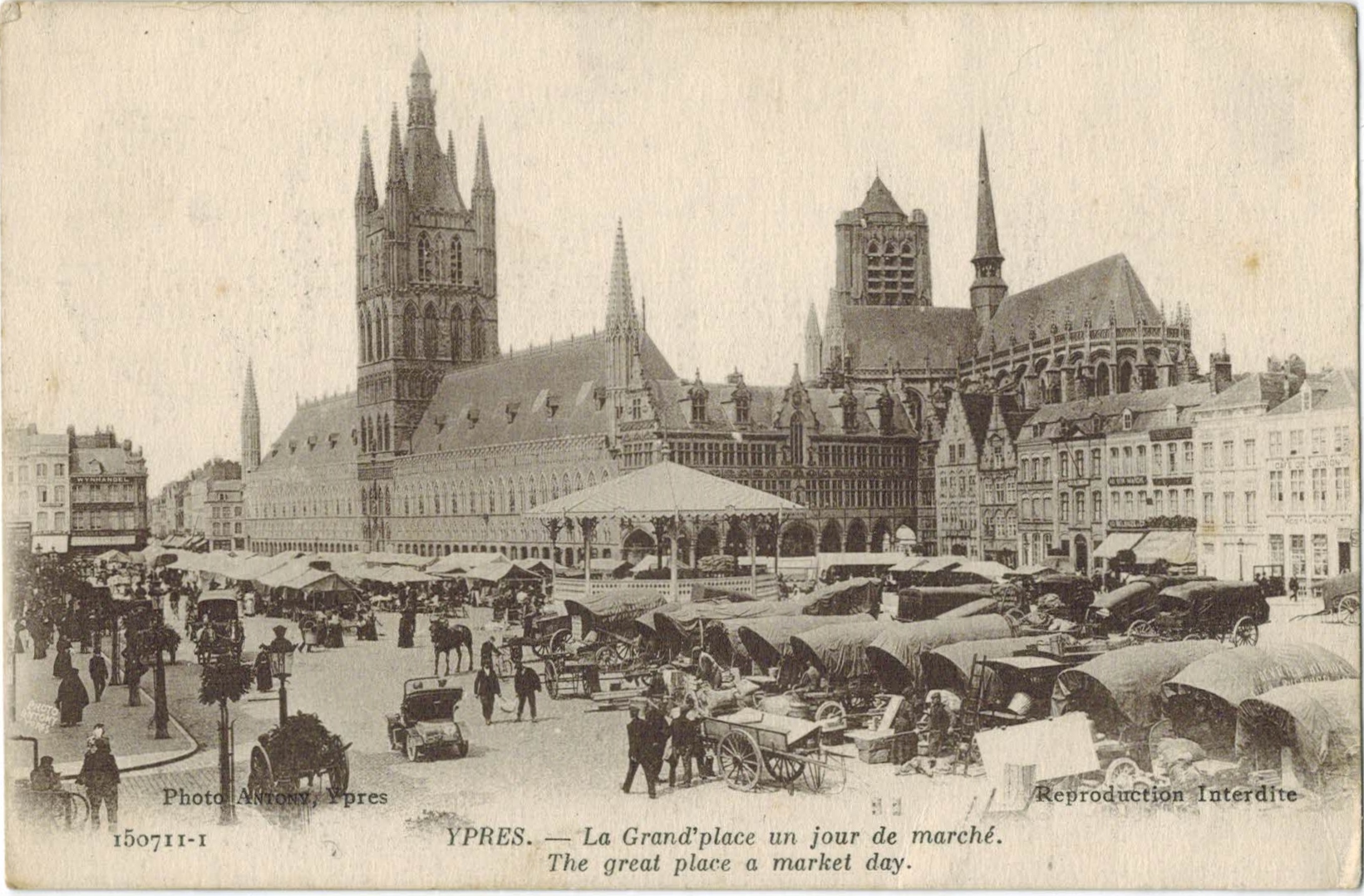

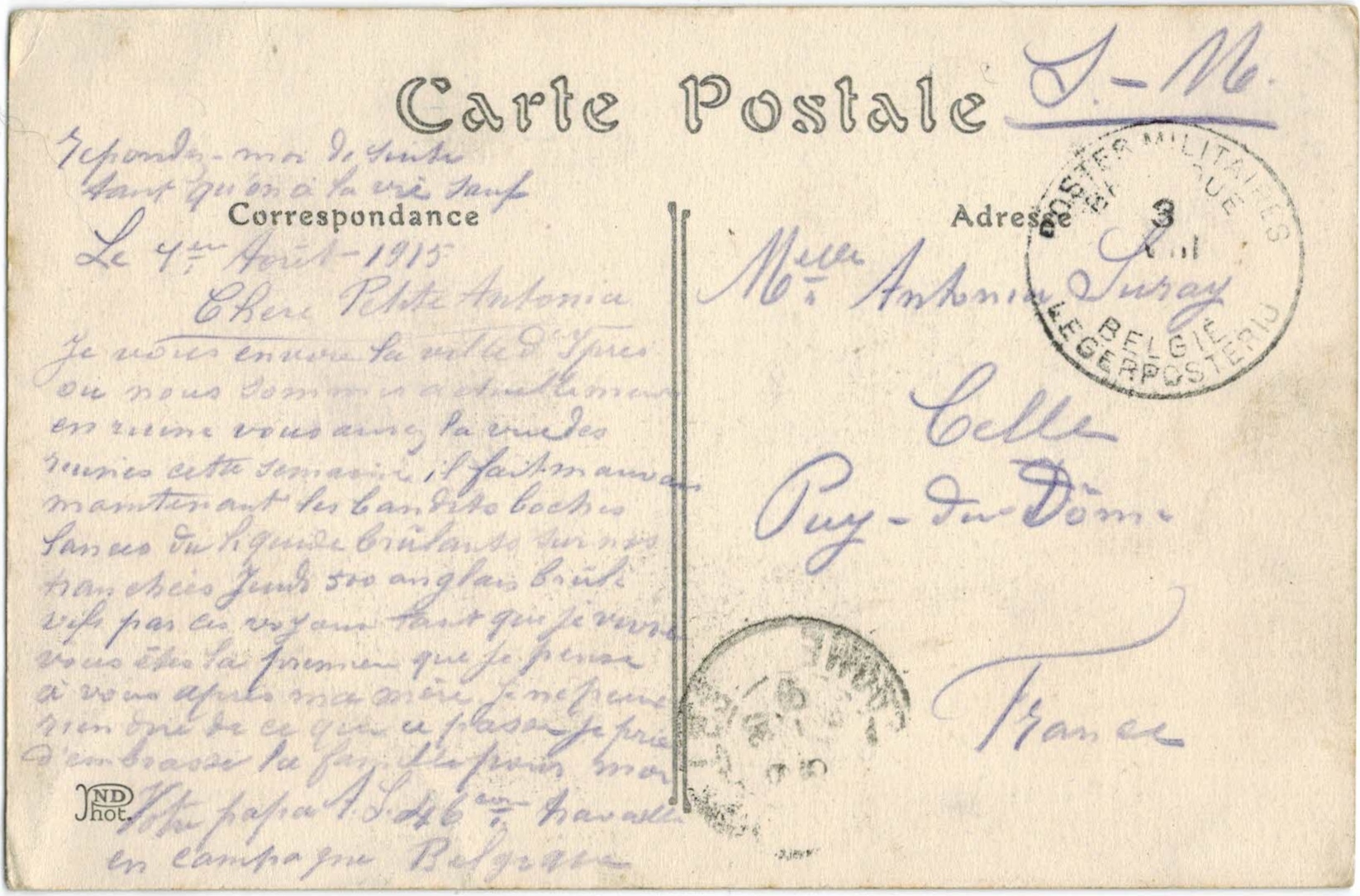

1915年8月1日-イープル近郊で使われた火炎放射器

フランスとの国境に近いベルギーの街イープル(オランダ語ではイーペル)は、大戦中はとりわけ激しい戦闘の舞台となった。これは、独仏両軍がスイス北部を起点としてアルザスを通り、あたかも競争するかのように北に向かって塹壕を掘り進める「海への競争」(「海」とはフランスやベルギーの北側に広がる北海を指す)の最終地点にあたり、この地域ではまだ両軍の境目が確定していなかったからである。通常の兵器に加え、1915年4月22日には毒ガスを、7月30日には火炎放射器を、ドイツ軍が史上初めて大規模に使用し、イープル周辺はあたかも新兵器の実験場のような様相を呈していた。

次の葉書は、この地域で戦っていたベルギー軍の兵士が書いたもので、まさにこのときの火炎放射器で多数のイギリス兵が焼き殺された話が語られている。

葉書の相手は未婚の女性で、文面からして婚約者だと思われるが、宛先の住所はフランス中部となっている。おそらく、戦火を逃れて家族でフランス中部に避難していたフランス語圏のベルギー人ではないかとも想像される。

〔写真説明〕

イープル - 市場の立った日の大広場(*1)

〔本文〕

1915年8月1日

かわいいアントニアへ

我々が今いるイープルの街の絵葉書を送りましょう。今週中に、廃墟と化したようすを写した絵葉書を送るつもりです。天気はあまりよくありません。木曜(*2)、ドイツの悪党どもが我々の塹壕に燃える液体を放射し、この手段によって500人のイギリス兵が生きながらにして焼き殺されました。私が生きている限り、私の母の次に、あなたのことを最初に考えています。現在起こっていることについては何も言うことができません。私の代わりに御家族皆様にキスしてください。

あなたのパパ(*3) A. S. 第46

ベルギー戦線にて

〔上部余白〕

生きているかぎり、

折り返し返事をください

〔印〕

ベルギー軍事郵便

8月3日

〔宛先〕

フランス

ピュイ=ド=ドーム県セル(*4)

アントニア・スュレーお嬢様

〔到着印〕

ピュイ=ド=ドーム県セル

?年8月5日

(*1)写真左側の鐘楼のある壮麗なゴシック様式の建物は、13世紀に建てられたイープルの衣料会館で、1914年11月にドイツ軍の砲撃によって大きく破壊された。この絵葉書は大戦前のようすを写したもの。

(*2)この葉書が書かれた1915年8月1日は日曜にあたり、その前の「木曜」は7月29日にあたる。イープル近郊のホーヘ Hooge 村でドイツ軍が史上初めて大規模に火炎放射器を使用したのは、1915年7月30日(金曜)の午前3時頃だったから、差出人は前日の日付で記憶していたらしい。

(*3)ここでは血のつながった「父」という意味ではなく、ふざけて「おじさん」くらいの意味で使っているらしい。「第46」は軍の所属を示すと思われるが不明。

(*4)ラ・セル La Celle はフランス中部ピュイ=ド=ドーム県にある人口400人程度(当時)の村。第一次世界大戦では、戦火を逃れて、ベルギーの一般市民が数十万人単位でフランス中部や南部まで避難していた。

1915年12月31日-百年前のベルギーの年賀状

次の葉書は、1915年の大みそかに、ドイツ寄りにあるベルギー屈指の大都市リエージュから速達で差し出され、そこから西に100 kmたらずの距離にあるブリュッセルのきょうだい夫妻(とその子供)のもとに元旦に配達された年賀状。

各種の印には、リエージュを意味する言葉が3か国語で表記されている(フランス語 Liège、オランダ語 Luik、ドイツ語 Lüttich)。

左上に捺されている細長い楕円形の印は、ドイツ軍の検閲印である。検閲があるので書きたいことも書けなかったと思われるが、一方的に侵入してきた隣国軍による支配という逆境を、神の意志として納得しようとする姿勢がみられる。

〔本文〕

グリヴニェ(*1)にて、12月31日

親愛なるきょうだいたちへ

1915年という年は、我々にとてもつらい思い出を残しました。この年を我々に与えたのは神であり、これを取り去ったのも神です。それは神の権利であり、神は万物の至高の主です。我々の意志ではなく、神の聖なるご意志が行われますように。親愛なるきょうだいたちよ、1916年はみなさんが申し分なく健康で、みなさんの商売と事業が繁栄しますように、そして聖なる摂理がみなさんを祝福し、みなさんに満足と喜びをもたらしますようにとお祈りします。この祈念をみなさん全員に送ります。きょうだい・伯父フランソワ・アダンより

〔住所の左上〕

差出人 オート・ヴェ通り125番地

フランソワ・アダン

〔宛先〕

ブリュッセル

アンヴェール通り264番地

レザンファン御夫妻

〔赤い四角のシール〕

速達

〔2枚の切手と速達シールに捺された消印〕

リエージュ、15年12月31日

〔左上の楕円形の検閲印〕

軍事検閲

監視部

リエージュ(*2)

〔その下の到着印〕

ブリュッセル

16年1月1日

〔絵の下の説明〕

永遠の救いのわれらが聖母

(*1)グリヴニェ Grivegnée はドイツ寄りにあるベルギー屈指の大都市リエージュ Liège の外れにある地区。この地区のオート・ヴェ通りに差出人が住んでいた。

(*2)印が不鮮明だが、同じ年にリエージュから差し出された他の郵便物に捺された印を参考にすると、ドイツ語で Ctr. Militärische / Überwachungsstelle / Lüttich(軍事検閲 / 監視部 / リエージュ)と書かれているのがわかる。

なお、上の葉書に貼られた切手をよく見ると、切手下部にドイツ語で DEUTSCHES REICH(ドイッチェス・ライヒ、ドイツ帝国)と書かれている。

また、消印と重なって見にくいが、ドイツ語で「ベルギー」を意味する Belgien(ベルギエン)という文字が黒い活字(ドイツのヒゲ文字)で切手上に「加刷」(=追加印刷)されている。

さらに、もともとドイツでは赤い切手は10ペニヒ、青い切手は20ペニヒ(ペニヒ、正確にはプフェニヒはドイツの貨幣単位で100分の1マルク)の切手だったが、これをベルギーで流通させるにあたり、ベルギーでの価値を示す10サンチーム、25サンチームという文字もそれぞれ黒字で「加刷」されている。

ちなみに、背景に描かれているのは、「ドイツ」そのものを擬人化して寓意的に表現した「ゲルマニア」と呼ばれる女性の横顔である。

ベルギー市民は、4年間、こうしたベルギー向けにアレンジしたドイツの切手を使用することを強制されたわけである。

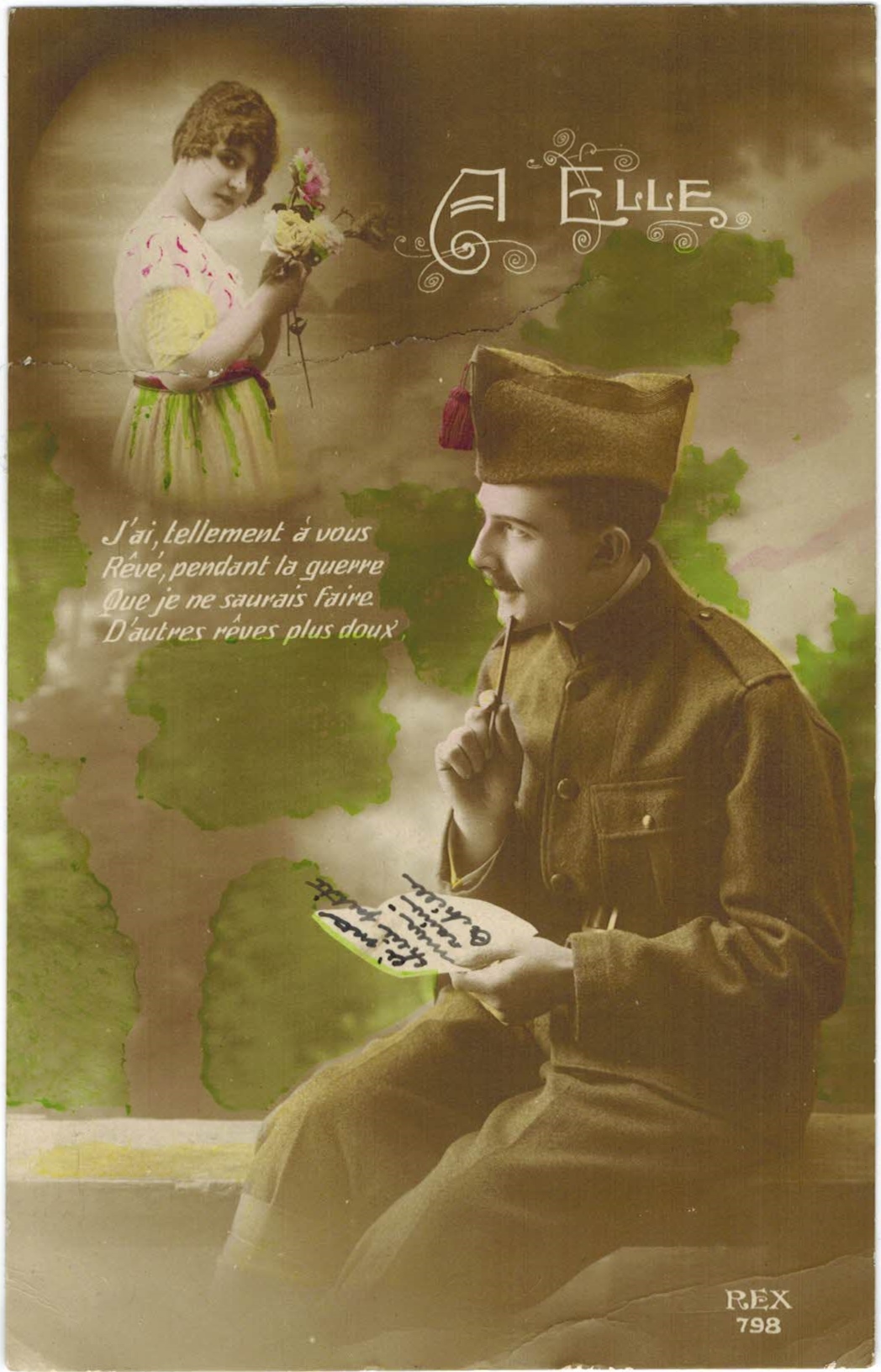

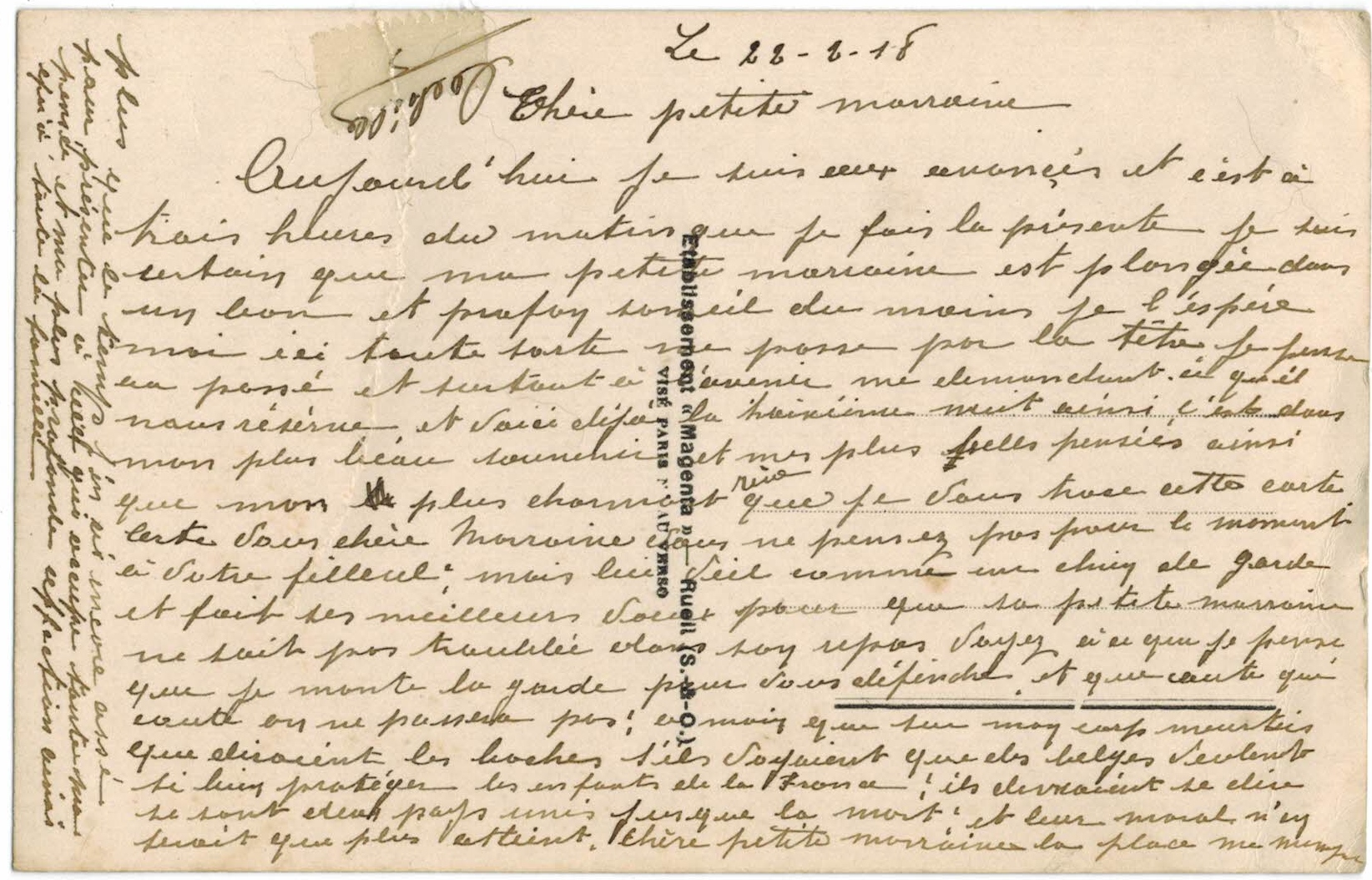

1918年2月22日-ベルギー兵からフランスの戦争代母へ

次の葉書は、最前線にいるあるベルギー兵が、深夜の午前3時にフランス人の「戦争代母」に想いを馳せて書いたもの。

この兵士が今どこにいるのかはわからないが、フランスと同じ連合国側に立って歩哨として勤務していた兵士が書いたものであることは間違いない。とても心のこもった文面だ。

葉書の絵の面には、ベルギー軍の軍服を来た兵士が描かれており(帽子が特徴的)、差出人はわざわざ自分の気持ちを代弁するような葉書を選んだことがわかる。

〔絵の面の印刷された字〕

彼女へ

私は戦争中、とても強く

あなたのことを思い焦がれました

もうこれ以上甘美な夢は

見ることができないほどです

〔表の兵士が左手に持つ紙への書き込み〕

いとしいかわいい代母へ アシーユより

〔本文〕

1918年2月22日

いとしいかわいい代母へ

今日、私は前進基地にいます。これを書いているのは午前3時です。きっと今頃、私のいとしい代母はぐっすりと深い眠りについていることでしょう。少なくともそう願っています。ここにいる私の頭を、いろいろな考えがよぎります。過去のこと、そしてとりわけ未来のことを考え、これから私たちはどうなるのかと自問して、はや3日目の夜を迎えました。私のもっとも美しい追憶、もっとも美しい考え、もっとも魅力的な夢の中で、私はこの葉書を書いています。いとしい代母よ、たしかにあなたは今この瞬間、名づけ子のことは考えていないでしょう。しかし、名づけ子はというと、それこそ番犬のように夜を徹して見張りについており、かわいい代母の休息が乱されないようにと、心から祈念しているのです。私はあなたを守るために歩哨に立つのだと考え、私のしかばねを踏み越えない限りは、けっして誰一人ここを通しはしまいと思っているのだということを、どうか知っていただければと思います。これほどまでしてベルギー人がフランスの子供たちを守りたいと思っていると知ったなら、ドイツ野郎どもは何と思うでしょうか。死ぬまで一心同体の国なのだと悟らざるをえないでしょう、そして意気阻喪せざるをえないでしょう。いとしい代母よ、時間がない以上に、書くスペースがなくなってきました。

〔左の余白、垂直方向〕

とはいえ、私の考えを独り占めしている人に、そしてご家族皆様に、心からの愛情をお伝えするだけのスペースは、かろうじて残っていました。

〔左上、逆方向に〕

サイン

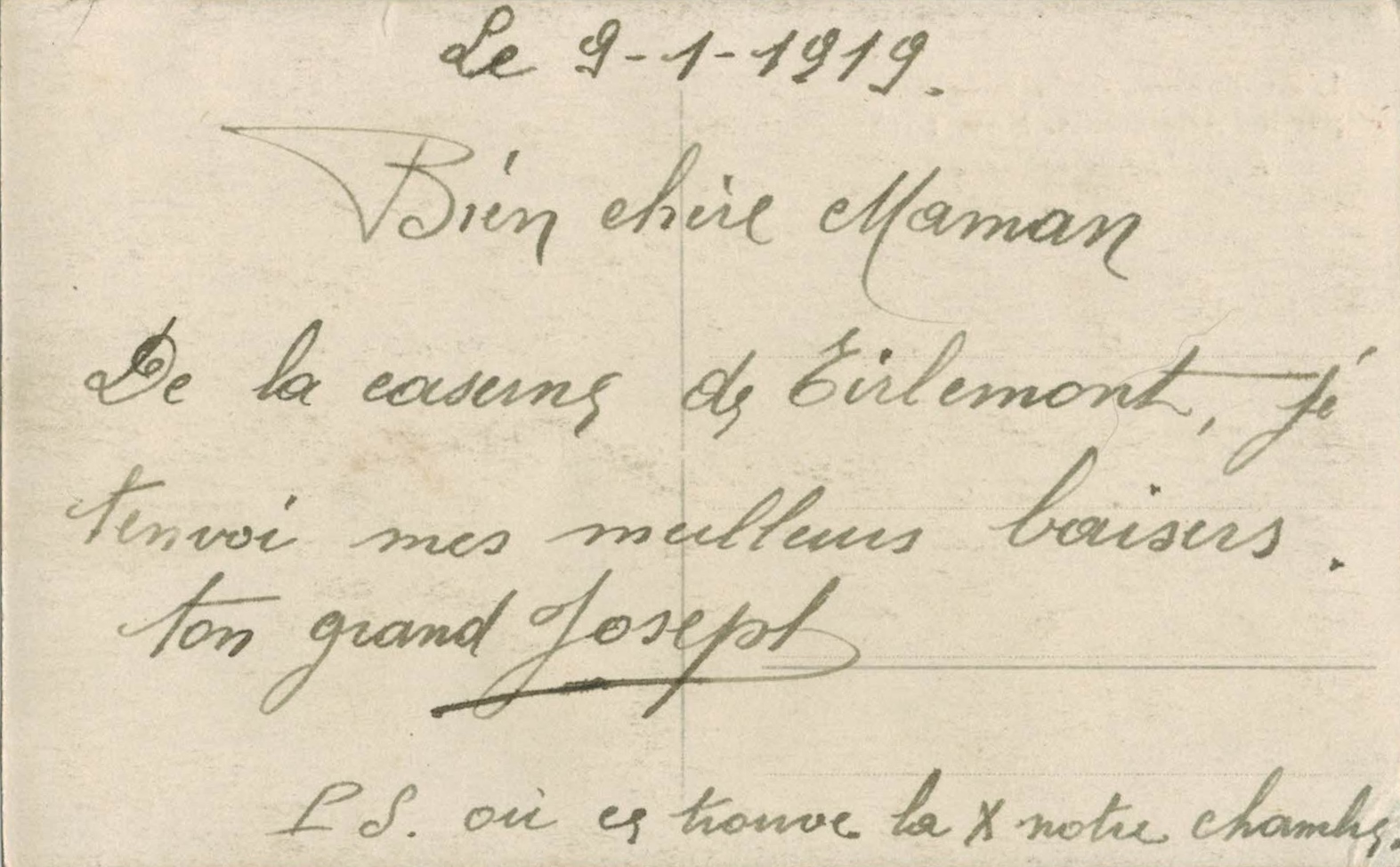

1919年1月9日-ベルギーからのドイツ軍の撤退

次の葉書は、終戦後のドイツ軍の撤退のようすを写したもので、戦争終結の2か月後にベルギーにいた兵士が母親に差し出している。

ベルギーは、1914年の開戦後まもなくほぼ全土がドイツ軍に占領され、1918年の戦争末期まで4年間にわたりドイツの占領下にあった。

この葉書の魅力は、なんといっても写真の右下に描き込まれた2つの矢印にあり、ドイツ軍の侵入と撤退をこれ以上ないほど端的に示している。

〔写真左上の説明〕

ベルギーからのドイツ軍

の撤退 1918年11月

〔写真右下の書き込み〕

ベルリン <--- 1918 1914 ---> パリ

〔本文〕

1919年1月9日

親愛なるお母さんへ

ティーネン(*1)の兵舎から最高のキスを送ります。

大きくなったジョゼフより

追伸 X 印(*2)のところに我々の部屋があります

(*1)ティーネン(仏語ティルルモン)はベルギー中央部(ブリュッセルの東 50 km)に位置する都市。ベルギーの中でもオランダ語圏に属するが、すぐ南はフランス語圏のワロン地方と隣接している。

(*2)写真左上の窓のところに書き込まれた X 印のこと(このように、写真に写された特定の場所を指し示す場合は X 印がよく使われる)。この書き込みから、写真の背景に写っている建物が兵舎であることがわかる。

(追加予定)

aujourd'hui : 1 visiteur(s) hier : 0 visiteur(s)